“Soy un cobarde y otras historias” de Leopoldo Durañona

Soy un cobarde y otras historias de Leopoldo Durañona es el nuevo álbum publicado por Sector Editorial y tengo que reconocer que me ha llevado a profundizar algunas preguntas que me vengo planteando respecto del auge de las reediciones de material del siglo pasado.

Hubo un momento no muy lejano en el que nuestro mercado editorial padecía de una indigencia vergonzosa en lo que respecta a ediciones de material clásico. Grandes obras maestras de nuestros mayores artistas resultaban inconseguibles, nunca habían sido recopiladas o, incluso, permanecían inéditas en nuestro país.

Cierto es también que los primeros años de este siglo encontraron al ámbito de la historieta todavía tratando de reconstruirse desde las cenizas de la debacle del 2001 y que ese proceso de reconstrucción fue largo y trabajoso. La mayoría de las pequeñas editoriales que funcionaron en ese momento eran emprendimientos autogestivos que buscaban mostrar la producción de los propios autores/editores y no tenían como objetivo el rescate editorial.

Este rubro estaba reservado principalmente a Ediciones de la Flor, Colihue (en su Colección ND) y Doedytores. Lo que ellos no reeditaban, no se conseguía y punto.

Esto fue cambiando paulatinamente a medida que surgían proyectos editoriales un poco más sólidos y ambiciosos pero, aún así, en El Rescate de Récord y El Rescate de Columba, vemos que el número de reediciones para 2020 se reducía a un puñado de títulos.

Como empezamos a ver en Los Rescatadores de la Historieta Argentina, esta tendencia se revirtió violentamente en los últimos años lo que generó un auténtico aluvión de material reeditado que, además, encabeza las listas de ventas de algunas librerías especializadas.

Hoy la cantidad de rescates es tan alto que me permite pensar en una de esas clasificaciones metodológicamente inútiles pero que tanto me gustan:

Los clásicos: Obras maestras con una calidad estética e histórica tal que resultan ineludibles en la biblioteca de cualquier aficionado. Hitos en la historia de nuestra historieta que lograron trascender la dimensión temporal de la época en la que se produjeron. El Eternauta, Mort Cinder, Alack Sinner, etc.

Los nostálgicos: El valor nostálgico es cada vez más un factor a considerar en los consumos culturales de este siglo. Tal vez no hayan marcado un antes y un después en la historia de la humanidad pero a las cosas que uno leía, veía o jugaba de chico le tiene un cariño especial y es muy gratificante volver a visitarlas siendo adulto. Comercialmente, tiene el problema de que la lectura nostálgica apunta a una generación en particular. Los que anhelaban la reedición de El Conventillo de Don Nicola por sus recuerdos de infancia, probablemente se queden indiferentes ante Metrocarguero o Pamela y el Extraterrestre. Y a la inversa.

Los históricos: Por último, empieza a perfilarse una tercera clasificación con libros que apuntan a otro objetivo. Plasmar un testimonio que permita analizar la evolución de la obra de un artista o, incluso, un estado determinado de las condiciones de producción del medio. Se caracterizan por lo heterogéneo del material que reúnen porque no buscan ser una selección de éxitos sino mostrar diferentes estilos y registros dentro de la trayectoria de un autor que el lector puede querer conocer en todos sus matices y facetas. El ejemplo paradigmático sería Breccia Negro, pero en la misma línea pueden incluirse Oro Blanco, El Buen Dios y otras historias o Viaje a Venecia, El Cazador del Tiempo y otras historias, tomos en los que Doeyo reunió trabajos de Enrique Breccia de diferentes épocas y estilos.

A esta última clasificación pertenece Soy un cobarde.

Este no es un Durañona Negro

Tal vez, la diferencia central en cuanto al concepto respecto del clásico Breccia Negro, es que Sector Editorial tiene pensado sacar varios libros, recogiendo lo mejor y más diverso de la producción de Leopoldo Durañona por lo que este primero se circunscribe a un periodo bastante acotado: 1962/1964.

No obstante, es notorio que dentro del mismo lapso de dos años, el dibujante haya podido experimentar dentro de una gama de estilos y registros tan amplia.

Pasemos a desglosar:

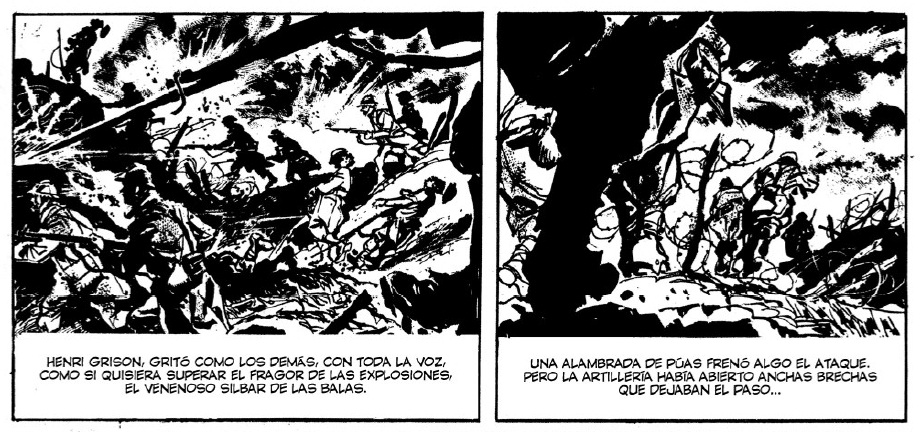

Las primeras tres historias (“Soy un cobarde”, “Herida Mortal” y “Partisanos”) tienen guiones de Héctor Germán Oesterheld y fueron publicadas en Hora Cero. Son historietas de género (dos bélicas y una del oeste) de entre siete y diez páginas y tienen todas las características que hicieron que Oesterheld fuera considerado el mejor guionista de la Argentina durante décadas: El foco siempre puesto en la humanidad del personaje y la tragedia absurda de la vida en la que, solo de vez en cuando, se cuela una pincelada de justicia poética.

Oesterheld construye la trama y el contexto de un relato épico pero no pone como protagonista a un héroe épico sino a un héroe trágico. Esta extraña alquimia hace que, como por arte de magia, su tragedia sea doblemente dolorosa para el lector a la vez que sus pequeños actos de heroísmo resultan doblemente emocionantes.

La influencia que HGO tuvo sobre la historieta argentina y mundial fue tan enorme que hoy consideramos que sus recursos, su enfoque narrativo y su estilo es completamente clásico, pero no hay que olvidar que, en ese momento, la apuesta del autor fue totalmente novedosa y rupturista. En eso radica su condición de hito indiscutido dentro del medio.

Algo parecido nos ocurrirá cuando analicemos el apartado gráfico. Podríamos decir que estas son las páginas más “clásicas” del volumen, las que tienen ese estilo con mucho de Alberto Breccia y bastante de Sergio Toppi que los lectores de Raza de Escorpiones o Latinoamérica y el Imperialismo ya reconocerán. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto Breccia y Toppi como Durañona estaban en ese momento en una posición de vanguardia absoluta dentro de la experimentación gráfica que la historieta permitía.

Con “Mente” la cosa comienza a complicarse. Fue publicada en Misterix y el guion no está acreditado. Tampoco es que sea un gran guion. Hay una estructura narrativa básica (un neurocirujano tiene que operar a dos pacientes, uno de ellos, su propia hija) pero en su desarrollo, los elementos se suceden sin demasiada coherencia. Delirios de otros planetas, poderes mentales, ruinas del antiguo Egipto, el vuelo de las moscas… Golpes en la oscuridad que no terminan de dar en el blanco.

Eso sí, en lo gráfico, impresiona la ductilidad del dibujante para alternan dibujos muy claros definidos solamente por contornos de pincel con otros oscurísimos y llenos de mil capas de profundidad que incluyen tramas de pluma, pincel, collage y mucho trapo entintado. También es remarcable la práctica eliminación de los fondos que acentúa el expresionismo de la propuesta. Algunos ambientes quedan reducidos a puras manchas porque se encuentran devorados por las sombras mientras que los blanquísimos pasillos del hospicio son apenas cuatro líneas que construyen la sensación de profundidad.

Revisitando Columba

Las tres historias que completan este álbum fueron publicadas originalmente en Columba y obligan a revisar ciertos lugares comunes que suelen repetirse respecto de la editorial. Ocurre que Columba tuvo una presencia en el mercado de setenta años y solo los investigadores más dedicados han leído lo que se publicó del setenta para atrás.

Acá empezamos con “El librero” que salió en D’Artagnan. A mi juicio, el guion de Eugenio Mandrini es el más difícil de leer en la actualidad. Cuatro chicos traviesos que se “reforman” al enterarse de la enfermedad y el fallecimiento de un viejo al que siempre hacían blanco de sus tropelías. No sé por qué a los adultos nos resulta tan difícil volver a recrear la infancia sin caer en la idealización romántica de la pobreza, el moralismo y la cursilería más ramplona. En este caso, pareciera que el guionista ni siquiera lo intenta y hasta se regodea en todo ello.

De acuerdo… pero el dibujo tiene un nivel de experimentación que para encontrarle un precedente tengo que remontarme a la plástica porque en historieta no se me ocurre. Hay una adaptación del cubismo que se vio bastante en ilustración editorial, obviamente heredera de Pablo Picasso pero, en el caso de esta historieta, incorporando también influencias de Xul Solar y del Juanito Laguna de Antonio Berni.

Pagaría por saber cuál fue la recepción que tuvieron estas páginas entre los lectores de la época, pero resulta indiscutible que se apartan totalmente del estereotipo predominante sobre el tipo de obra que podía publicarse dentro de la editorial.

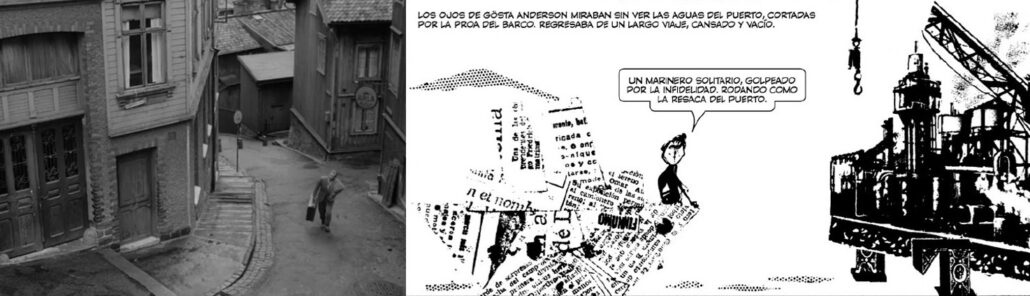

Algo parecido pasa con “Puerto”, una adaptación a la historieta de la película de Ingmar Bergman (transposición, a su vez, de la novela homónima de Olle Länsberg)publicada en Intervalo. Estas adaptaciones eran muy comunes y por testimonios de los autores de la época sabemos que se realizaban directamente en la función cinematográfica ya que no había forma de ver una película en tu casa, pausarla etc. Es decir, el guionista y el dibujante iban al cine, durante la proyección tomaban los apuntes que podían y después reconstruían la historia a partir de fotos promocionales y lo que recordaban de la película.

En este caso, no se trataba de un estreno sino de una película que ya tenía sus años pero, no sería raro que el cine sueco llegara a las salas porteñas con mucho retraso.

La película de Bergman es un testimonio de la sociedad de postguerra, nos muestra el trabajo del puerto, las fábricas, los trenes que llegan y salen cargados de mercaderías… toda esa gran maquinaria industrial que la guerra puso en marcha y que ahora no puede detenerse y que está, supuestamente, al servicio del estado de bienestar.

También nos muestra los conflictos internos que esa gran industrialización generó. Europa mandó a sus chicos al frente de batalla y a sus mujeres a las fábricas, pero cuando la guerra terminó quisieron que cada uno vuelva a ocupar el lugar subordinado que le correspondía en el esquema anterior. Acá vemos a la mujer trabajando y cierta libertad sexual (en la peli, Beryt se lleva a Gösta al cuarto después de bailar media canción en el “dancing”) pero, a la vez, nos muestra la represión de una sociedad en la que ella, con veinte años puede volver al reformatorio si la madre la acusa.

Durañona despoja a su adaptación de la mayoría de estos elementos contextuales para dejar casi desnuda la trama romántica. Lo cual es inevitable si pensamos que todo el largometraje será adaptado en solo catorce páginas.

Esa intención minimalista tiene su correlato estético en la decisión de proponer la historieta como un retablo de títeres con un telón que se abre en la primera viñeta y se cierra en la última. Así, el barco que llega al puerto es de papel de diario, cuando los personajes declaman, los alumbra una reflector cenital, y se mantiene elementos de la estética plana que describimos en la historia anterior aunque se refuerza mucho más la presencia del collage como si se tratara de un decorado fabricado con recortes de papel. No obstante, en su afán por experimentar, Durañona rompe el propio concepto que él nos propone al utilizar algunas perspectivas imposibles y jugar con elementos propios de la historieta como las colitas de los globos que a veces rodean viñetas redondas.

De más está decir, que en la historieta nadie se va al cuarto con nadie (que la Intervalo es para señoras decentes) y los compañeros de fábrica que abordan a Berit por la calle lo hacen porque son unos sátiros. Literalmente. Durañona los dibuja con patas de cabra.

Insisto: a muchos lectores actuales les resultará increíble que estas páginas se hayan publicado en Columba en 1962.

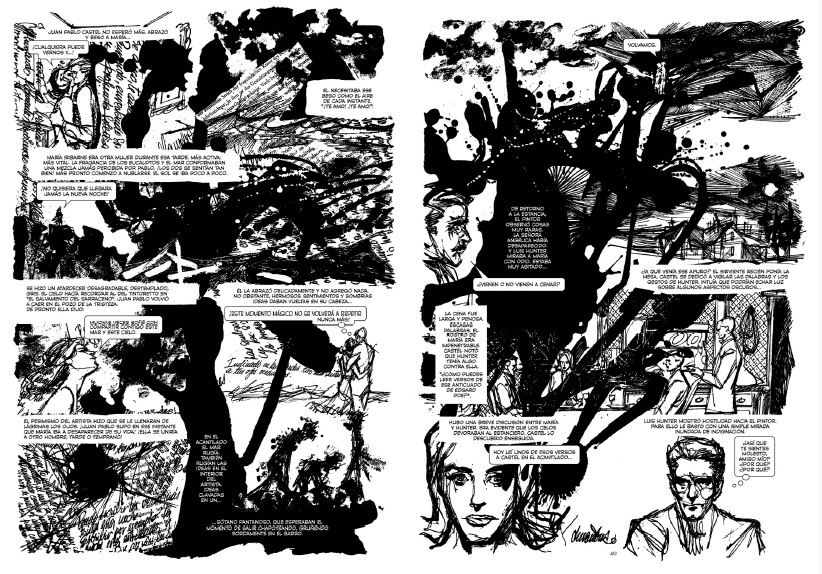

Por último, el que tal vez sea el plato fuerte del volumen: El túnel. También en este caso se trata de la adaptación de la película de León Klimovski y no de la novela original de Ernesto Sábato. Consta de 36 páginas y se publicó en ocho entregas consecutivas (algunas de apenas tres páginas) en la época semanal de Intervalo.

Acá, Durañona elige una representación más realista de los rostros y la anatomía pero introduce un fuerte elemento experimental al plasmar gráficamente el descenso del personaje a la locura (cosa que lo conecta con “Mente”). La narrativa se rompe, se cambian violentamente los estilos, se introducen imágenes en negativo, se juega con la multiplicidad de perspectivas simultáneas (recurso propio del cubismo) y con la abstracción. Todo se va llenando de manchas, de rayas, de formas geométricas que se sobreimponen a las imágenes, se abandona la representación del mundo como lo conocemos para sumergirnos en al clima asfixiante de una mente cada vez más alterada.

Lo curioso es que todo el peso del relato recae en el texto, dejándole al dibujo la libertad absoluta de desentenderse de contarnos la historia. Con un texto tan detallado y explícito, si el dibujo también narrara, acabaría por resultar redundante como tantas otras historietas de los sesenta.

En conclusión: Soy un cobarde se constituye en un documento fundamental para todos los que quieran conocer a fondo la evolución estética de Leopoldo Durañona pero también para tener una idea más documentada y amplia de lo que fue el panorama historietístico de los años que abarca el volumen.