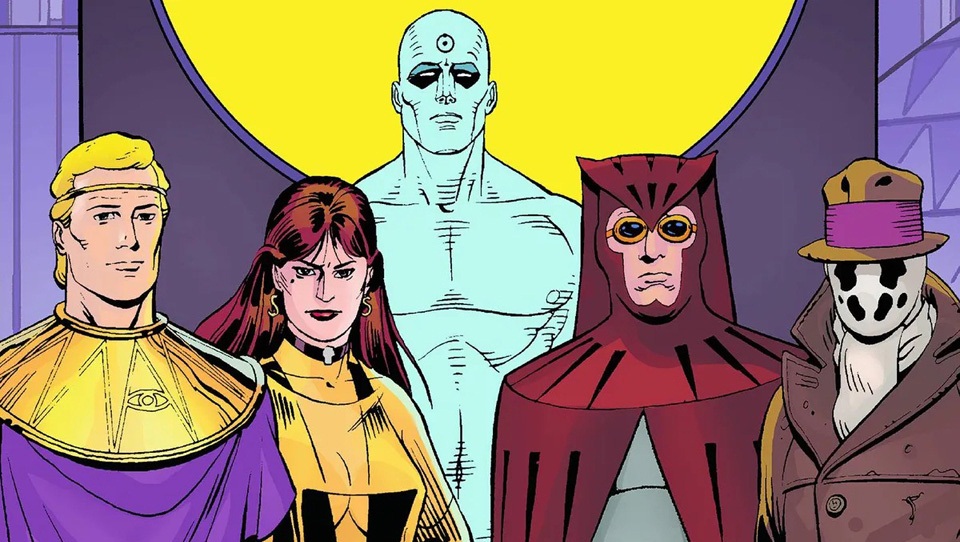

¿Por qué seguir leyendo “Watchmen” de Alan Moore y Dave Gibbons?

Como todos sabrán, este año OVNI Press comenzó a publicar DC en Argentina y uno de los primeros títulos que anunció fue el TPP de Watchmen la incombustible obra maestra de Alan Moore y Dave Gibbons. Acá (como siempre) se alzaron algunas voces criticando lo poco original de la propuesta y remarcando que una obra tan reeditada ya estaría en la biblioteca de todo comiquero que se precie.

Personalmente, no estoy de acuerdo y creo que hay varias razones para alegrarse de que este clásico por fin tenga una edición argentina. Es cierto que los que llevamos más de diez años en esto (cerca de treinta, en mi caso) ya tenemos este material publicado en USA o España pero también es cierto que ninguno de nosotros tuvo, hasta ahora, la posibilidad de elegir una edición local porque no existía. Los nuevos lectores que se acerquen a este maravilloso mundillo tendrán esa opción y creo que muchos la van a tomar.

Y acá vuelvo a la pregunta del título: A los nuevos lectores, esos que se acercan tímidamente desde el MCU o las series de Netflix ¿les puede interesar un cómic publicado originalmente hace 33 años? Los innumerables cambios que experimentaron tanto el contexto socio-político como la propia industria del cómic ¿no habrán vuelto la lectura de Watchmen una experiencia anacrónica y hasta obsoleta? Hoy que tantos reniegan de los héroes oscuros, adultos y violentos de los 80s y reivindican por oposición el tono “imaginativo” y liviano de la silver age… hoy que no podés juntar a cinco avengers en un set de cine sin que se pongan a soltar chistes ¿Podemos seguir afirmando que Watchmen es un clásico que trasciende las épocas?

Una disyuntiva similar se le plantea al crítico a la hora de escribir sobre Watchmen. Soy consciente de que sobre esta obra ya se han escrito libros y hasta tesis doctorales. Yo mismo escribí un artículo hace muchos años, así que es posible que, para el fanático informado, las próximas páginas no tengan ninguna novedad.

No obstante, OVNI la reeditó, yo estoy acá escribiendo, y alguien del otro lado de la pantalla leerá esto algún día.

Y es que “Watchmen” es una obra con un valor intrínseco que, no solamente pervive después de treinta años, sino que raramente sea igualado por otras obras del medio. Fue la primera que no solamente dijo que iba dirigida a un público adulto sino que usó tal cantidad de recursos narrativos y estructurales que tornó innecesario explicitar ese recorte de público.

De analizar brevemente esos recursos se ocuparán los siguientes párrafos.

Realismo y temática adulta

Un poco cansado (y un poco celoso) de las alabanzas constantes que los fans le dedicaban al realismo de Watchmen, John Byrne solía decir en las convenciones:

“A mí también me encanta el realismo de Watchmen. Sobre todo la parte en la que el tipo azul gigante tira sus rayos cósmicos”

Ciertamente, los fans y parte de la crítica usaban mal la palabra “realismo” (bastante inaplicable a un cómic de súper héroes) cuando en realidad querían decir que la obra había redefinido el verosímil del género. También es cierto que Watchmen no surgió en el vacío y que toda una generación de autores venía trabajando con la intención de brindarle al público americano un material de mayor calidad, que pudiera abordar temáticas adultas como el sexo o la política sin faltarle el respeto a la inteligencia del lector.

Tal vez Watchmen no hubiera podido existir si en los 70s Denny O’Neil y Neil Addams no hubieran creado su Green Lantern/Green Arrow, si Frank Miller no hubiera recreado totalmente a Daredevil o publicado Ronin, sin la propia reformulación que El Barba experimenta en Swamp Thing… No obstante, la genialidad de la obra de Moore y Gibbons es tal que transforma a todas esas grandes historias en nobles antecedentes para este punto culminante del género.

Tampoco podemos reducir a Watchmen a una fórmula como superhéroes + temas adultos = éxito. La obra tiene muchas otras virtudes que la hacen única y que seguiremos detallando.

Arquitectura del relato

Esto es una elección estética. Claramente, cada autor elige si quiere escribir una obra con una estructura ordenada o caótica y, en cada caso, eso puede transmitir un significado totalmente válido. Personalmente, amo las obras con diseños redondos y prolijos. Esas en las que se nota una planificación previa, en las que cada elemento ocupa su lugar y aporta su significado a la trama global. En esto, Watchmen es insuperable.

Cuando terminó de publicarse y ante el asombro del público por la perfección estructural del relato, comenzó a circular la leyenda urbana de que antes de que se publicara la primera revista, Moore ya había escrito hasta la última viñeta del número doce. Y (aunque los autores lo desmintieron en entrevistas posteriores) sonaba creíble. Es maravilloso como cada pieza encaja perfectamente en el gran rompecabezas de la obra, jugando con las simetrías y las correspondencias.

Tal vez, el ejemplo más memorable de esto sea el famoso número cinco y su “Aterradora Simetría”. Esta entrega está construida sobre un eje de equilibrio en la doble página central a partir del cual cada hoja de la segunda mitad refleja exactamente la aparición de personajes, situaciones y hasta la distribución de la viñetas de la primera mitad. Magistral.

Catálisis

Las catálisis son esas partes del relato en las que no avanza la historia principal: descripciones de personajes y ambientes, acciones secundarias o que apenas constituyen un telón de fondo etc. Un relato con pocas catálisis, tiene un ritmo más rápido porque casi todo lo que se narra hace avanzar la acción. Un relato con muchas catálisis tiene, necesariamente, un ritmo narrativo más lento porque hay muchas páginas en las que “no pasa nada”.

La novela bizantina (y su heredera, la novela de aventuras) prescindía casi totalmente de estos “rellenos” y construía su trama como si la vida del protagonista fuese una sucesión constante e interminable de desafíos y hazañas que superar. Si lo pensamos un poco, el cómic de súper héroes también cayó bastante en esta estructura. Por el contrario, desde el siglo XIX, con el romanticismo primero y el realismo después, los relatos se fueron volviendo cada vez más “lentos” porque la realidad está llena de sucesos mundanos y personas que viven sus vidas sin acontecimientos extraordinarios. Moore y Gibbons logran esto a través de dos caminos: mostrándonos a un montón de personajes secundarios y, por otro lado, mostrándonos a los protagonistas en su vida más cotidiana. De hecho, un detalle es que los personajes principales se van presentando a lo largo del primer número y todos aparecen primero sin trajes ni disfraz. Casi una declaración de principios de que (si bien es una historia de súper héroes) lo que importa es lo que ocurre “debajo de la máscara”.

Cambios de narrador y focalización

Hay muchas estrategias para evitar que una narración se vuelva monolítica pero, sin dudas, uno de los mejores consiste en aportar diferentes puntos de vista que nos permitan ver los hechos desde perspectivas distintas. Este es otro hallazgo de Watchmen. El protagonismo se va distribuyendo de manera elegante y equilibrada entre los distintos personajes, pero también el enfoque.

En este sentido, hay que destacar el segundo número (uno de mis favoritos) en el que, durante el entierro del Comediante, los flashbacks de Veidt, Manhattan, Daniel y Sally nos brindan una caracterización magnífica y caleidoscópica del personaje, según los episodios de su vida que recordaba cada uno.

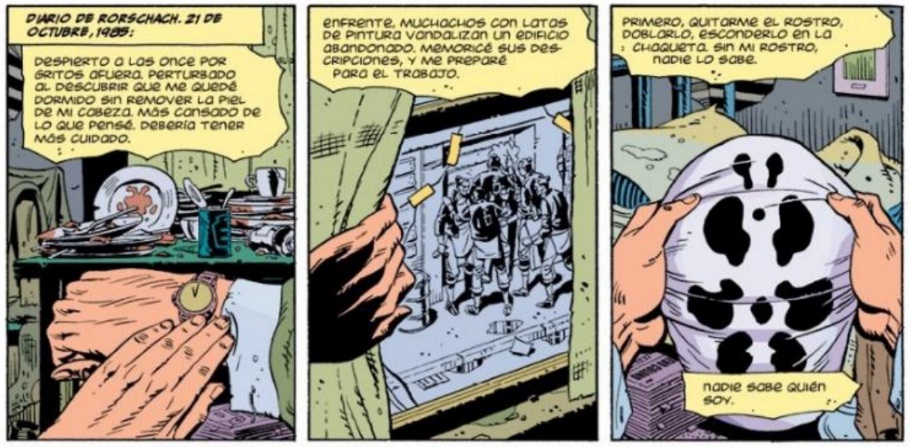

Pero los autores no se quedan en esto sino que siguen experimentando y llevando los recursos siempre un paso más allá. Por ejemplo: el relato comienza con el diario de Rorschach como hilo conductor y (aunque no lo sabemos) estamos viendo al personaje en tercera persona. No obstante, unas páginas después, cuando Rorschach entre a investigar el departamento del comediante, la narración se calla y vemos al personaje en cuatro páginas mudas. Y esto no es todo porque en el ya mencionado número cinco, mientras Rorschach recorre la ciudad sin máscara, todas las viñetas están focalizadas desde su perspectiva para que no se le vea la cara y el lector no descubra su identidad antes de tiempo.

Alteraciones cronológicas

Uno de los puntos fuertes y de los principales pilares estructurales de la obra. Watchmen no solo cuenta una historia sino que construye un universo ficcional completo y para eso tiene que construirse un pasado que explique como se llega a la ucronía del presente de la narración. Los Minutemen, el nacimiento de Manhattan, los Crimebusters, el asesinato de JFK, la victoria yankee en Vietnam, el silenciamiento del watergate, la huelga policial, los disturbios y el acta de Keene… todo se reconstruye a partir de constantes analepsis.

Si bien la línea argumental principal sigue siempre avanzando, la narración oscila constantemente entre el presente y los diferentes momentos del pasado. Esto alcanza su punto culminante cuando los dos capítulos de Marte llevan el recurso directamente a otra dimensión:

El número cuatro es un experimento narrativo impresionante que busca transmitirle al lector la forma de entender el tiempo que tiene el Doc, al percibir el pasado, el presente y el futuro como una simultaneidad. En este capítulo se basarán Michael Straczynski y Adam Hughes para su miniserie de Before Watchmen, una de las pocas recomendables de todo el proyecto.

Y el número nueve que (además de todos los galardones que obtuvieron tanto la maxiserie como el equipo creativo) ese año se ganó todos los premios al mejor cómic. Sí, veintiocho páginas que solo son un diálogo entre dos personas y un montón de flashbacks. Como anécdota, cuando Zack Snyder filmó la película, sintió la necesidad de forzar la correspondencia entre estos dos números haciendo que el Doc use sus poderes para que Laurie perciba el tiempo como él. ¡No hacía falta, Zack! La disposición simétrica de los dos capítulos en la estructura general de la serie ya era un indicio suficiente.

Fragmentación y montaje

El surgimiento del cine, revolucionó a la literatura porque introdujo toda una forma nueva de contar historias: la narración secuencial. Las películas se formaban a partir de pedacitos (escenas) recortados y montados uno a continuación del otro. Las vanguardias históricas de la década del veinte, introdujeron esta estructura basada en la fragmentación y el montaje hasta el punto en que el sentido del texto llegaba a atomizarse.

La historieta comparte con el cine los principios de la narración secuencial y es por eso que los contactos entre ambas expresiones artísticas son tan fluidos. No obstante, la intención de Moore y Gibbons de hacer notorio el uso de los recursos cinematográficos es muy clara y va más allá de lo que se estila en el mundo del cómic. Tomemos como ejemplo el famoso zoom out de la primera página que convierte a la portada en la primera viñeta de la obra y que se equilibra con el uso del mismo efecto en la última página de esa entrega. Es difícil leerlo sin sentir que estamos alejando una cámara.

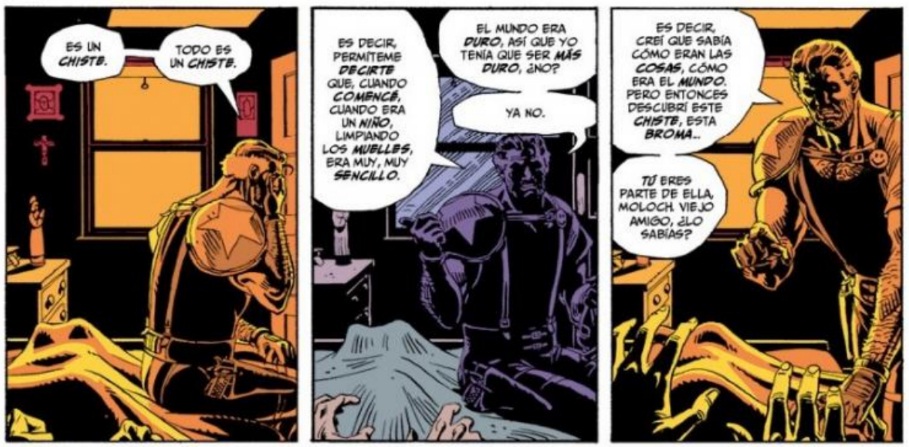

También se exacerba el uso de la fragmentación y el montaje como se desprende lógicamente del análisis que ya hicimos sobre narradores, focalización y alteraciones cronológicas. Son raras las páginas en las que no se mezclan distintos tiempos, perspectivas y discursos pero antes de abandonar este ítem quiero mencionar un detalle más: El color de John Higgins, a veces introduce un nivel de fragmentación adicional, descomponiendo secuencias que podrían fluir sin tropiezos. Tomemos por ejemplo la confesión de Moloch a Rorschach en la segunda entrega. Son dos páginas de nueve viñetas del Comediante hablando, visto desde la perspectiva fija de su viejo antagonista. No obstante, el dibujo y el color rompen esa aparente fluidez iluminando los cuadritos impares y oscureciendo los pares porque desde la ventana entra la luz intermitente de un cartel de neón.

Resignificación de contenidos

Una de las características que el lector de tramas policiales disfruta con placer masoquista es esa parte de la novela en la que el enigma se resuelve y descubrimos (como unos imbéciles) que las pistas estuvieron todo el tiempo delante de nuestros ojos. Eso ocurre porque el lector de policiales está todo el tiempo tratando de descubrirle el truco al mago, jugando a resolver el caso antes que el detective. Pero en ese juego, el lector casi siempre pierde porque al final del relato, cuando el investigador expone al criminal y explica el proceso deductivo por el cual lo descubrió, nos damos cuenta de que durante toda la lectura seguimos pistas falsas y desestimamos las verdaderas. Si se nos ocurre releer la novela, esos detalles que antes consideramos insignificantes brillan llenos de sentido y nos preguntamos ¿Cómo no los vimos antes? En teoría literaria, a ese fenómeno se lo llama “resignificación” y para lograrlo hay que ser un narrador muy virtuoso.

Watchmen es, entre tantas otras cosas, una historia policial (¿o todo esto no se trataba de descubrir quién mató al Comediante?) así que es lógico suponer que el fenómeno pueda aparecer. Sin embargo, su nivel de resignificación es BRUTAL.

He leído esta obra más de diez veces y cada vez le encuentro cosas nuevas. Cosas que digo ¿Cómo pudieron estar ahí todo este tiempo y no las vi? En Watchmen cada detalle puede tener un significado, dar una pista o establecer una correspondencia con otro elemento del relato.

Probablemente sea el texto con mayor valor de relectura del género. Pareciera una de esas imágenes fractales a las que siempre se les puede hacer más zoom porque no se agota nunca.

Interferencia de códigos

Nuestra amada historieta establece con el lector una comunicación multicódigo porque trabaja simultáneamente con un código lingüístico (las palabras) y otro icónico (los dibujos). No es tan raro. Lo mismo ocurre con el cine y la TV y una vez que el público se acostumbra, no suele haber confusiones. Hay muchísimas formas en las que se pueden amalgamar estos dos códigos. También hay mucho análisis y muchas opiniones (sobre todo en publicidad) acerca de la forma más eficaz de hacerlo… ¡Vamos! ¡No es cosa que algún espectador sea demasiado tonto o demasiado distraído y no le haya quedado claro qué marca de jabón tiene que comprar!

Los comics muy antiguos, por ejemplo, solían incurrir en cierta redundancia entre ambos. Así, era común que el personaje describiera en un globo lo que ya veíamos en la imagen que estaba haciendo. Actualmente, esto se considera un error y los artistas tratan de evitarlo. No obstante, es raro que los códigos interfieran entre sí, generando una disrupción. Me explico: que el texto diga “Juan huyó en su camioneta verde” y la imagen lo muestre montando un caballo blanco. Para jugar con esas opciones hay que confiar en que el público sea capaz de decodificar más allá del “ruido” que genera esa disrupción.

En Watchmen constantemente encontramos textos que no se corresponden con la imagen porque: pertenecen a diferentes espacios (Laury y Sally hablan en Florida mientras asistimos al entierro del Comediante en NY); diferentes tiempos (la infinidad de Flashback que ya analizamos) o diferentes niveles de ficción (la historieta de piratas).

La cantidad de formas y efectos de sentido que Moore y Gibbons experimentan a partir de la interferencia entre las palabras y las imágenes es tan enorme que excede las pretensiones de este artículo. Se lo dejo a alguien para su tesis de semiótica.

Metatextualidad

Como toda gran obra, Watchmen implica una reflexión sobre el género al que pertenece y un cuestionamiento sobre sus límites y convenciones. Mientras leíamos estas doce revistitas (al menos los que la leímos cerca de su fecha de publicación) además de disfrutar de su magia, sentíamos que la noción de lo que eran los súper héroes estaba cambiando radicalmente y de manera irreversible. En vez de proceder como dos profesionales de la industria que ya conocen todos los trucos, Moore y Gibbons enfocan su trabajo desde una mirada adánica. Miran cada elemento del género como si lo vieran por primera vez y se preguntan ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es así? ¿Lo puedo romper para ver que hay adentro? Estos dos ingleses irreverentes estaban deconstruyendo el género hasta sus cimientos, revisando cada uno de los tópicos y lugares comunes con los que se había regido durante cincuenta años… y hacían todo eso mientras, de paso, te contaban una historia genial.

Podríamos pensar que este (junto con la trama política) es el elemento que al lector actual le resulte más difícil de apreciar porque depende mucho de elementos extra textuales. Es decir, requiere poner a la obra en su contexto y saber un poco del estado de la industria del cómic en la década del ochenta. Podríamos pensar que tras treinta años de evolución, el género súper heroico habrá llegado a un punto en que la revolución que Watchmen representó en su momento puede parecer ingenua y hasta irrelevante.

Permítanme dudarlo.

Es más, creo que, con respecto a la concepción que el gran público tiene actualmente sobre los súper héroes, Watchmen sigue siendo una obra innovadora y sorprendente.

Conclusión

Pero mi trabajo hasta acá se parece al del sibarita que al probar un plato es capaz de reconocer todos los ingredientes que se usaron en su elaboración… pero no de cocinar la receta. Para eso haría falta (además del conocimiento académico de los recursos) talento, genio, inspiración… todas esas cosas que elevan a algunos pocos artistas por encima del común de los mortales e incluso de sus pares.

El guionista británico John Smith, en su prólogo para la edición prestige de New Statesmen dice:

“Cuando empecé a planear New Statesmen parecía haber dos caminos para conseguir el éxito de la crítica. Uno era siendo político. El otro era pasándome de listo y mezclando la línea argumental en una licuadora Moulinex y echando referencias literarias con total abandono. Hice ambas cosas, seguro de que los premios llegarían en tropel. New Statesmen se publicó durante veintiocho semanas y no fue mencionado ni una sola vez en The Comic journal”

Y es que el impacto cultural que generó Watchmen fue tan enorme que ninguna obra posterior pudo sustraerse a su influencia. Algunos imitaron lo que pudieron. Muchos (demasiados) copiaron lo más fácil: el héroe oscuro y psicótico, el tono adulto y violento. Otros se dieron cuenta de que por ese camino quedaba muy poco o nada que decir y comenzaron a buscar alternativas para seguir contando historias sin producir puras copias mediocres de Watchmen y eso produjo una importantísima renovación del mercado. Pienso que desde el tono de comedia con que Keith Giffen redefinió a la Liga de la Justicia, hasta el abandono casi total de los súper héroes que caracterizó a Vertigo (el mejor sello de los noventas)… todo es, de una u otra forma, una consecuencia de Watchmen.

Ya sea para imitarla o para eludirla en busca de nuevas alternativas, cada artista fue consciente de que producía su obra “después de Watchmen”. ¿Y no es eso lo que define a un clásico? Creo que Ítalo Calvino tiene algo que decir al respecto:

“Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se imponen en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo (…) Son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra y tras de sí la huella que han dejado en la cultura”